法要の準備はこれで完璧!法要早見表で迷わない

法要の準備について迷ったことはありませんか?役に立つ道具や手順を知らないと、準備は難航することがあります。しかし、安心してください。「法要早見表」を使用すれば、どんな法要にも自信を持って臨むことができます。早見表は、必要な準備や手続きを一目で見ることができます。初めて法要に関与する方々にとって、特に便利です。この記事では、法要の準備と早見表の使用方法について詳しく説明します。これなら、あなたも完璧な法要の準備が可能になります。迷うことなく、プロフェッショナルに一歩近づいてみませんか?

法要準備の完全ガイド:迷わないためのチェックリスト

私たちは法要の準備やその詳細にまつわる複雑さに頭を悩ませることが多いです。しかし、以下の完全なガイドとチェックリストを使用することで、あなたはこれらの問題に直面することなく、滑らかな法要の準備を行うことができます。

1. 法要の種類と理解: 種類による準備の違い

法要は、その目的や形式により、さまざまな種類があります。法要の種類を正確に理解することで、必要な準備をすることができます。

2. 必要な道具と資源の確認:法要の成功に向けて

法要で利用するアイテム・設備の詳細を把握しておくことは非常に重要です。準備リストを確認し、必要な物が全て揃っているかどうかを確認します。

チャレンジタッチの見分け方を伝授!正規品を見 recognizing 選ぶポイント3. 慰霊のための祈祷の準備

これは最も重要な部分であり、正しい祈祷の準備を怠らないようにしましょう。その形式と内容について専門の僧侶と相談してみてください。

4. 法要の招待リスト

誰を招待するかを事前に計画することも重要です。そのリストを作成し、招待状を送りましょう。

5. 後片付けの準備

法要の後も平和に過ごすためには、法要の後片付けの準備も必要です。これは、法要の準備の一部と見なすべきです。

| 段階 | 行動項目 | チェックリスト |

|---|---|---|

| ステップ1: 種類の理解 | 法要の種類を確認 | 自分の法要がどのタイプに該当するかを特定 |

| ステップ2: 必要な道具と資源 | 使用する物をリストアップ | 必要な物が全て揃っているか確認 |

| ステップ3: 祈祷の準備 | 祈祷の内容を確認 | 法要の形式が正しいかどうかを確認 |

| ステップ4: 招待リスト | 招待する人をリストアップ | 招待状の送付 |

| ステップ5: 後片付け | 後片付けの準備をする | 終了後の必要な作業が全て挙げられているか確認 |

法要で準備するものは?

法要を準備する際には、さまざまなアイテムと儀式の準備が求められます。法要は仏教の伝統に基づいており、それぞれのアイテムは特定の意味を持っています。

1.香具類

法要で必要な基本的な物のうち、香具類は必須です。線香は仏様への敬意を示し、花は美しさと無常を象徴し、灯は智慧を象徴します。

- 線香

- 花

- 灯

2.供養物

供養物もまた重要な部分を占めています。ご飯、豆腐、フルーツなど、生者から死者への供養が含まれます。

- ご飯

- 豆腐

- フルーツ

3.お経書

法要で読むためのお経書も準備が必要です。お経書には、楽善寺護摩壇法要読経、法華経、金剛般若波羅蜜経などが含まれます。

「気をつけてね」がうざい理由とは?- 楽善寺護摩壇法要読経

- 法華経

- 金剛般若波羅蜜経

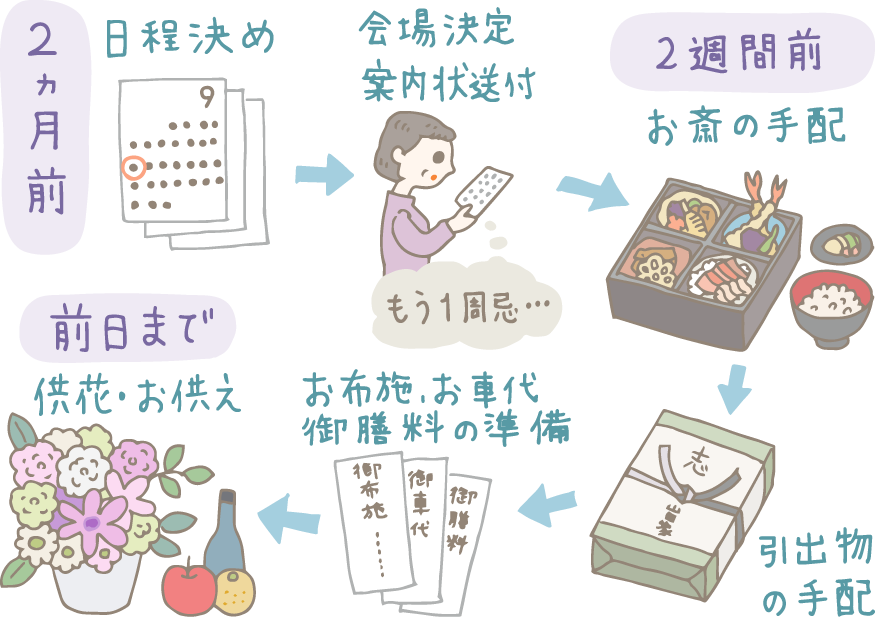

法事の準備はいつから?

法事の準備の時期について

詳細は、特定の事件や状況によりますが、一般的に、法事の準備は一週間から二週間前に始めるべきだと考えられています。僧侶の予定を確認したり、必要な食品やアチジュツを準備するための時間が必要です。

- 僧侶や親族のスケジュールをチェック

- 必要な食品やアチジュツの準備

- 法事の場所やデコレーションの確認

法事の準備工程

法事の準備には、いくつかの重要なステップがあります。これらを適切に理解し、実行することが重要です。

- 準備段階では、僧侶の手配と親族の招待を最初に行います。

- 実施段階では、法事が行われ、追悼の意を示します。

- 終了後、供養された食事やお茶を供けることがあります。

法事の準備で注意すべき点

法事の準備をする際には、ある程度の注意も必要です。特に、宗教的または文化的な伝統を尊重することを忘れないでください。

バイト給料計算が合わない?原因と対策- 文化や伝統を尊重することが重要です。

- 予定を早めにすることで混乱を避けることが可能です。

- 必要な物资をチェックし、欠けないことも確認しましょう。

法要とはどういう意味ですか?

法要とは、主に仏教の儀式をさし、特に故人を悼むために行われるものを指します。この儀式は、死者の魂が成仏することを祈り、供養を行い、追善供養を行うために行われます。

法要の主な要素

法要の中心的な要素として、読経、供養、そして参拝が挙げられます。

- 読経: 通常、僧侶が経典を読みます。これは、法の教えを再確認し、死者の魂を浄化することを目指しています。

- 供養: 食事や花、ろうそく、香などを供え、死者を慰め、その魂を慰めることを意図しています。

- 参拝: 仏像または遺影、遺骨を前に頭を下げ、敬意を表し、死者を悼みます。

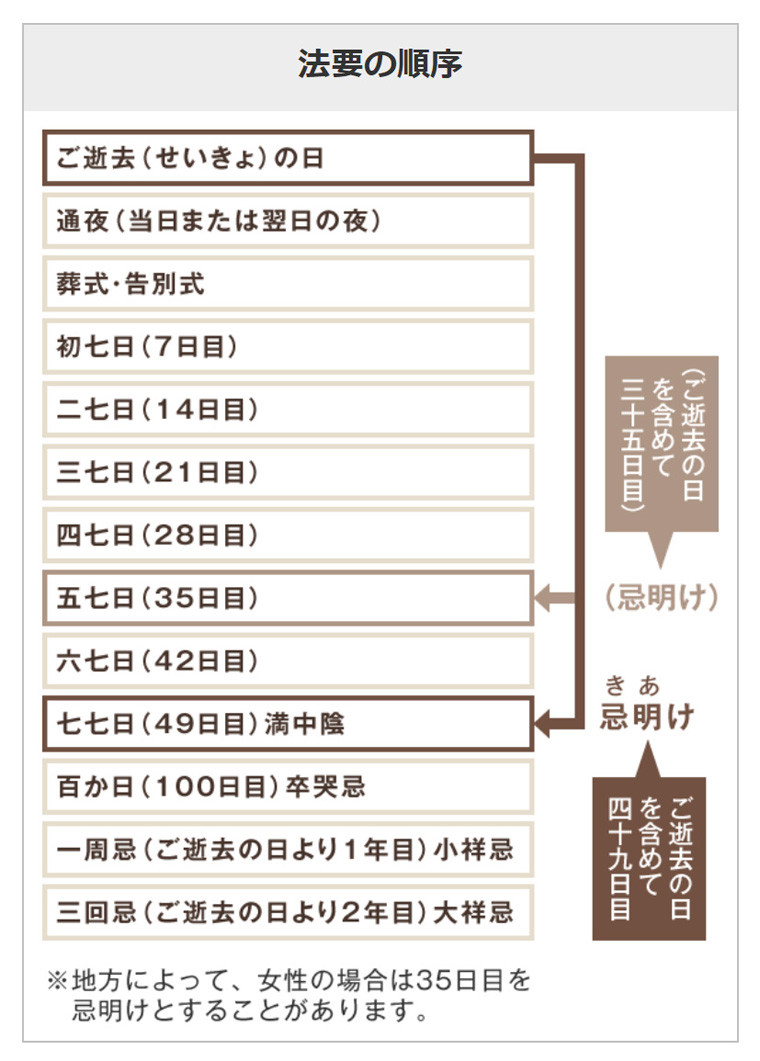

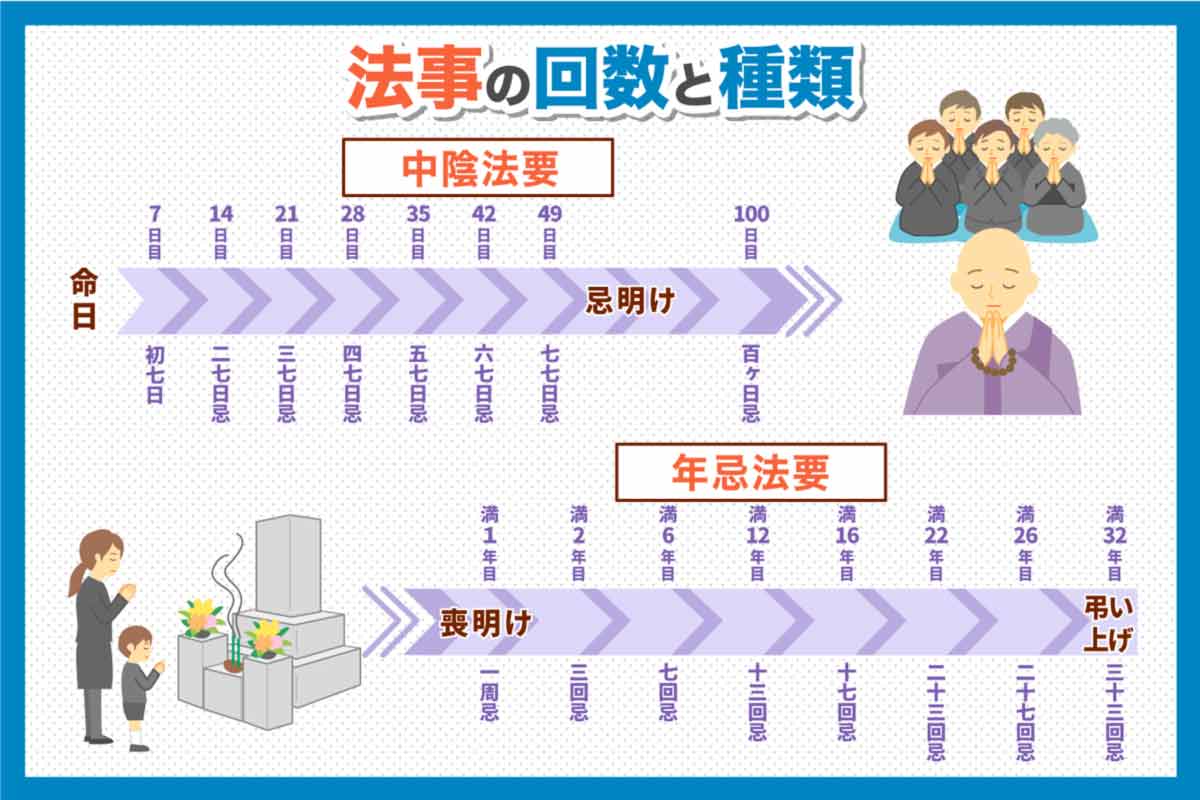

法要の種類

法要の種類はさまざまです。

効果的な仕事日記の書き方- 初七: 故人が亡くなって初めての七日目に執り行われます。

- 十三仏: 主に臨終の際に行われ、十三本の仏像をまつり、往生を助けます。

- 四十九日: 故人の死後49日目に執り行われ、亡くなった人の魂が浄土へ行けることを願って行います。

法要の意義

法要の意義は主に三つあります。

- 死者への供養: 故人を弔い、その魂が浄土に生まれ変わるのを助け、慰めます。

- 法の教えの再確認: 仏教の教えを改めて学び、自身の精神的な成長に繋げます。

- 生き残った者の心の慰め: 故人を悼む人々の心を慰め、心の平和をもたらします。

法要は何回忌までやればいいの?

法要の回数は、特定の数値に制限されるものではなく、それぞれの家族の伝統や信念に基づいています。しかし、一般的に、日本人は特定の年数毎に行う傾向があります。

1. 目安となる法要のサイクル

一般的には、故人の逝去から初七日、四十九日、百日、週忌、初七回忌(初盆)、そして3年忌の最初の7回が主な法要となります。その後、お墓参り等を通じて毎年盆や命日に行う方が多いです。

- 最初の7回:逝去から初七日、四十九日、百日、週忌、初七回忌(初盆)、そして3年忌です。

- その後:お墓参り等を通じて毎年盆や命日に行う。

2. 個人の信仰と習慣による法要

個人の信仰や習慣に依存します。仏教徒の多くは、故人を敬うために毎週や毎月など定期的に法要を行うこともあります。

- 頻度:個人の信仰により変わります。毎週、毎月、または特定の日です。

- 目的:故人を敬うため。

3. 法要の重要性と意味

法要は死者の魂が成仏するのを助けると信じられています。また、家族が故人を思い出す機会ともなります。

- 目的:死者の魂が成仏するのを助け、家族が故人を思い出す機会です。

- 信念:法要が死後の世界の魂にとって重要であるという信念。

よくある質問

1. '法要の準備はこれで完璧!法要早見表で迷わない'とは何か?

「法要の準備はこれで完璧!法要早見表で迷わない」とは、法要準備における混乱や混乱を解消し、法要の準備を適切に行うためのガイドラインであるとみなすことができます。ガイドライン内には、法要の準備に必要なステップや考慮すべき点が詳しく列挙されています。

2. このガイドラインを使用することで、具体的にどのような利点がありますか?

使用することで、法要の準備を効率的に行うことができます。また、必要な手続きを見落とすことが無くなり、混乱やストレスを未然に防ぐことができます。さらに、悲しみに暮れる人々の助けとなり、適切な儀式の進行を確実に保証します。

3. この早見表を導入する際の手順は何か?

この「法要早見表」を導入するためには、まずガイドラインを詳しく読むと同時に、自身の状況に当てはめるステップが重要となります。その後、法要準備の各要素について、何が必要か確認し、早見表の指示に従って準備を進めます。

4. 早見表が存在しなかった場合、法要の準備にはどのような問題が生じる可能性があるか?

早見表の存在は、法要準備において不可欠です。もし存在しなかった場合、必要な事柄を忘れることができたり、混乱したりすることが考えられます。法要準備は詳細な考慮が必要なため、早見表の不在は準備上の困難を引き起こす可能性があります。

法要の準備はこれで完璧!法要早見表で迷わない に類似した他の記事を知りたい場合は、Jishuu カテゴリにアクセスしてください。

関連記事